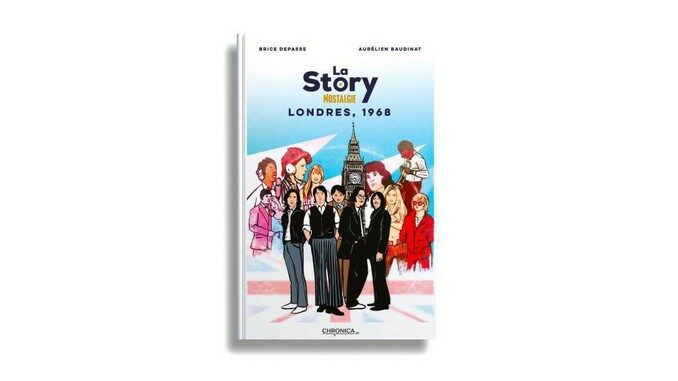

Nous vous en parlions en début d’année, Brice Depasse et sa story s’affranchissent quelque peu des ondes pour se raconter sur le papier. Si l’écrit recelait d’innombrables anecdotes et légendes sur de nombreux artistes du passé ou du présent, l’auteur a souhaité aller encore plus loin en proposant, aux auditeurs et aux lecteurs, une bande dessinée.

Sous la plume d’Aurélien Baudinat, le premier tome nous emmène dans le Londres des Beatles et l’ombre d’un certain Dan Lacksman. Une aventure humaine et musicale d’un autre temps qui nous fait découvrir une autre époque, par le prisme passionné d’un jeune homme jusque-là inconnu. Véritable fresque chamarrée d’une histoire hors norme et impensable de nos jours, l’album mérite que l’on s’y attarde, que l’on soit passionné de musique ou non.

Rencontre avec Brice Depasse.

Pourquoi vous êtes-vous lancé dans la bande dessinée ? Est-ce une réelle volonté ou un concours de circonstances ?

Tout d’abord, j’ai grandi grâce à la bande dessinée. J’ai eu la chance d’avoir une mère qui était fan de bandes dessinées, de l’école Dupuis, de Goscinny et de Franquin. J’ai eu la chance de connaître cette époque où un Astérix de Goscinny sortait tous les ans. On le recevait souvent à la Saint-Nicolas, de même qu’un Gaston, qu’un Spirou et Fantasio, qu’un Boule et Bill ou encore un Lucky Luke. C’était génial ! Plus tard, je me suis fait également beaucoup de copains dans l’univers de la bande dessinée. Du fait d’avoir été le producteur de Stéphane Steeman, j’ai fréquenté de nombreux auteurs. Puis, lorsque j’ai commencé à faire des reportages télés, j’ai appris à raconter par l’image et non par les mots.

Tout cela m’a donné l’envie de faire de la bande dessinée et celle-ci s’est concrétisée tout de suite, puisqu’après en avoir discuté avec le responsable éditorial de la plus grande maison d’édition, il venait le lendemain pour en parler avec moi. Ce projet a néanmoins traîné pendant des années et c’est là que j’ai découvert que la souffrance des mecs qui font de la bd est la même que celle des mecs qui font du cinéma. C’est-à-dire qu’ils ont des projets mais il y a des comités à Bruxelles, puis à Paris au sein desquels – même si l’on te dit oui – on te demande de recommencer, on met des mois pour te trouver un dessinateur pour en changer par la suite, on change la forme, etc. Cela a duré des années et à un moment, j’en ai eu marre. J’ai alors décidé de faire mon propre casting. Grâce à internet, je suis tombé sur Aurélien Baudinat, un Français fan de pop culture et branché sur la bd américaine actuelle. Exactement ce que je voulais !

Dans un premier temps, il a travaillé pour Nostalgie en dessinant les quarante plus grosses stars diffusées sur la radio. Il fallait les dessiner sans les yeux ni le nez et qu’ils soient immédiatement reconnaissables. Quand j’ai vu le résultat, je me suis dit que c’était le gars qu’il me fallait. Il a tout de suite compris ce je souhaitais, case après case. Il a trouvé à chaque fois l’angle graphique assez rapidement, notamment sur les cases avec plusieurs personnages.

Justement, ces cases sont assez cinématographiques…

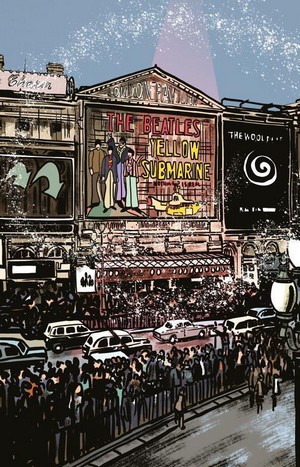

C’est le but ! Nous avons mis plein de références à des tas de choses car c’est la spécialité du dessinateur. Il faut savoir qu’à Disneyland, il a caché plein de choses dans les décors des attractions qu’il a dessinés. Il imaginait également les costumes pour les chars et il était capable de mettre R2D2 dans le char de la Belle au bois dormant, mais cela ne se voit que si on sait qu’il s’y trouve. En réalité, il s’inspire de ce que faisait la bande de George Lucas dans les films de Spielberg. Ils avaient mis un R2D2 dans le sky harbor de Rencontres du troisième type. Nous avons donc fait pareil en se disant que ce n’était pas grave si les gens ne « matchaient » pas. Tout le monde reconnaîtra bien évidemment Maggie Smith en vieille intendante d’une auberge de jeunesse mais beaucoup moins nombreux seront ceux qui verront que le label Apple créé par les Beatles en 68 est sur la table de la cuisine.

Était-ce compliqué de scénariser une bande dessinée et des dialogues succincts ?

Non, car il y a longtemps que je le fais en radio et je m’exerce depuis quelques temps déjà dans des romans que je suis en train d’écrire. J’aimerais également écrire une pièce de théâtre. Bref, j’adore écrire des dialogues. Maintenant, il est vrai qu’on les a positionnés différemment. Il fallait que les lecteurs « entendent » ma voix, ce qui impliquent des textes plus longs et le choix du roman graphique. Ce n’est pas du tout une bd à la Edgar P. Jacobs avec des énormes bulles, on a plutôt concentré les grosses parties de dialogues pour laisser de la place aux images.

Le protagoniste principal de cette bande dessinée est Dan Lacksman, une personne bien réelle. Pourquoi lui plutôt qu’un autre ? Et comment vous êtes-vous rencontrés ?

Je le connais depuis longtemps. Un jour, il m’avait raconté cette histoire, comme quoi il était parti en 68 à Londres pour voir les Beatles. Lorsque nous avons décidé de créer cette série, l’idée était de montrer des gens qui n’étaient pas connus et qui se confrontaient à des stars, cela allait changer leur vie, en bien ou en mal. C’est ça l’essence de la Story Nostalgie. Je suis justement occupé à écrire un roman qui se passe à New York en 1980 avec quatre personnages qui sont dans la ville où tout peut arriver, mais où paradoxalement rien n’arrive. Car rien n’arrive à la toute grande majorité des New-yorkais, qui vivent essentiellement dans leurs quartiers sans voir de stars, où ils zonent et s’ennuient. Mais il va au final arriver quelque chose à nos quatre personnages. Dans ces années-là, c’est la ville où habite Freddie Mercury, où David Bowie joue au théâtre, où Debbie Harry devient une énorme star de la new wave tout en ayant un lien avec le hip hop. C’est aussi Sugar Hill Gang, Billy Joel, l’assassinat de John Lennon, etc. Tout se passe en même temps, la même année.

Pour en revenir à la bd, nous avons donc décidé de prendre une ville et une année qui ont marqué la pop culture, tout en prenant un quidam qui nous représente. J’ai alors repensé à Dan. Après lui, il y aura ce fameux New York des années 80 ; Le Paris d’après-guerre, les années 60 et l’arrivée du rock avec un inconnu : Johnny Halliday ; Et enfin Bruxelles, avec comme héros Piero Kenroll, le premier concert de Genesis à l’étranger et l’importance de Bruxelles sur le rock progressif et la new wave. C’est l’idée de la série.

Cette première bande dessinée parle des Beatles. Certes, tout le monde connaît ce groupe iconique, mais comment en parler à la jeune génération ? Comment leur donner envie de lire cette histoire ?

La première chose qu’il faut leur dire, c’est que pour les Beatles, rien n’était acquis. Tout ce qui leur est arrivé était une première fois. Il faut rappeler que les Beatles, en huit ans, ont enregistré des disques qui ont dépassé le milliard d’exemplaires vendus. Ils sont les seuls à l’avoir fait et resteront les seuls. C’est absolument hallucinant ! Ce sont les premiers pour qui on va créer la multinationale du disque, on va créer le merchandising, on va créer le phénomène du fan club, … Tout s’est construit avec eux en un temps record. Ce sont les premiers, encore une fois, à crier dans une chanson.

Il faut se dire aussi qu’à cette époque, internet n’existait pas, les émissions télévisées ou les rubriques consacrées à la musique non plus. Et quand la presse parle des Beatles, c’est en mal. Ils n’aiment pas, c’est un phénomène qui les dépasse. Et malgré tout, on a un petit belge de 18 ans qui se dit : « Moi, je vais aller voir les Beatles en vrai ! ». Il part vraiment à l’aventure. Il n’y a pas de TGV et cela prend deux jours pour aller à Londres. Il n’a aucune idée de la ville dans laquelle il va tomber. Et il va y arriver malgré sa timidité. C’est d’ailleurs quelque chose que j’ai souvent constaté dans ce métier : ce sont les timides qui osent le plus. David Bowie, Freddie Mercury et George Harrison étaient timides et pourtant, ils ont osé faire des choses que personne ne faisait à leur époque. […] C’est pour le coup très actuel puisque cette histoire parle de la réalisation de soi, mais aussi d’une expérience qui va infléchir toute sa vie. En revenant de Londres, il se dit : « je vais devenir ingénieur du son et je ferai de la musique ».

Avec le succès qu’on lui connaît…

Oui, pourtant tout était contre Telex (ndlr : le groupe formé en 1978 par Marc Moulin, Dan Lacksman et Michel Moers). Tous les musiciens ramaient à l’époque. Pourquoi ? Car les multinationales ne signaient pas d’artistes belges. Pays trop petit. Seul un petit label indépendant, Vogue, signait des artistes belges, principalement de la variété avec le Grand Jojo et Frédéric François – rien de branché -. Bref, Telex va à l’Eurovision avec de l’electro et va se faire rejeter. Alors qu’aujourd’hui, il n’y a plus que de l’electro pop dans ce concours. Ils vont fasciner des mecs comme les ZZ Top, comme Depeche Mode et son label Mute, qui va d’ailleurs publier tous les albums de Telex. Ils étaient des pionniers. Depuis, Dan a créé des titres que nous connaissons tous par cœur, il a créé des sons, … C’est un modèle pour la jeunesse […] dans une époque où tout le monde a le même son.

Dans cet ouvrage, vous parlez du fameux disquaire, tout comme dans certaines de vos stories. Un lieu en voie de disparition aujourd’hui, mais qui semble très important à vos yeux. A l’heure de la dématérialisation, quel regard portez-vous sur cette évolution dans l’industrie de la musique ?

Je suis super fan de Spotify, je l’utilise toute la journée. C’est une chance inouïe de pouvoir écouter tout ce qui sort, mais également tout ce qui est déjà sorti. Tu montes dans ta voiture avec un million de disques en poche, je trouve ça prodigieux ! Mais à cause de ça, la musique n’est plus aussi précieuse qu’auparavant. Les gens n’écoutent plus beaucoup d’albums. Or, un album, c’est une œuvre, le résultat de trois ou quatre années d’inspirations. D’autant qu’il n’y a plus l’importance de la pochette qui, elle aussi, était une œuvre d’art, visuelle pour le coup. Il n’y a plus ce côté magique. Je me souviens que Philippe Manœuvre m’a un jour raconté qu’il avait eu le malheur de voir la pochette d’un groupe de rock italien dans un magazine avec des ptérodactyles qui volaient au-dessus de New York. Il rêvait de cet album – impossible à trouver à l’époque – sans même en connaître les morceaux. Ce sont des désavantages et cela fait partie de l’évolution des choses, mais il ne faut pas avoir de regrets. C’est une chance inouïe de pouvoir découvrir la richesse de nombreux artistes.

La nouvelle génération d’artistes belges s’exporte aujourd’hui très bien. Sur quel artiste vous imagineriez-vous réaliser une story dans trente ou quarante ans ?

C’est très compliqué car les artistes ne peuvent plus construire leur légende comme à l’époque. Ces légendes se bâtissent sur des rencontres et il fallait sortir pour jouer ou se montrer. Aujourd’hui, on se montre depuis son domicile. Un gars en Alaska peut se faire connaître du monde entier grâce à Youtube et aux réseaux sociaux, sans sortir de chez lui. Aujourd’hui, les artistes ont des chanteurs sur leurs albums qu’ils ne connaissent même pas. Ils mettent des petites annonces avec leurs sons sur des sites spécialisés et des chanteurs du monde entier leurs envoient leurs voix posées dessus. Ils ne travaillent même pas ensemble. Ils ne font presque plus d’émissions de variété, où plusieurs artistes répétaient, dinaient, enregistraient et sortaient ensemble. Aussi, les artistes étaient accessibles pour le public, mais depuis vingt ans, ils ne le sont plus. Tout cela donne un réservoir d’histoires légendaires qui, de nouveau, n’existe plus.

Qui écoutez-vous en ce moment ?

Bruno Mars avec Silk Sonic. C’est un album gigantesque. C’est volontairement old school, guitare, batterie et instruments acoustiques. Ils nous la rejouent à la Marvin Gaye, à la James Brown et à la Temptations où chacun vient chanter à tour de rôle, même le batteur. Et Bruno Mars qui s’en va chanter avec les trois choristes pendant ce temps. Alors d’accord, ils refont ce qui a déjà été fait, mais cet album est meilleur que ceux des années 70. Il n’existe pas un meilleur disque de l’époque du Philadelphia Sound. Chaque titre est extraordinaire et il n’y a aucun remplissage.