Du 16 octobre au 24 janvier 2021, le Musée L présente Staged bodies, sa nouvelle exposition temporaire consacrée à la manière dont le corps est mis en scène dans la photographie postmoderniste depuis 1970.

L’exposition rassemble 25 œuvres d’une vingtaine d’artistes internationaux. Pour l’occasion, le Musée L, qui n’est pas spécialisé en photographie, a mis les petits plats dans les grands. Il s’est vu prêter des œuvres par de prestigieuses institutions belges telles que le MAC’S Grand Hornu, le Musée de la photographie de Charleroi – et françaises telles que l’IAC, les Frac, le Cnap, et le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne.

Un sous-titre qui ne doit pas faire peur

Je sais ce que vous vous dites : Staged bodies, c’est un beau titre, ça « sonne bien », ça met en confiance. « Voilà une exposition de photographies à voir… tant qu’on le peut encore ! » (et pour ce faire, on n’oublie pas son masque ni son gel désinfectant s’il vous plait). Et puis… vous avez lu la suite : « Mise en scène du corps dans la photographie postmoderniste ». Là, vous avez relevé les sourcils, roulé des yeux, et peut-être même que ça vous a carrément refroidi. Mais « aie confiance » disait Kaa à Mowgli. Ne vous fiez pas au titre, lisez plutôt le descriptif entre les lignes et venez découvrir sur place l’exposition. Staged bodies est accessible à tous. L’exposition s’appréhende par les sens et le corps. Le corps individuel, mais aussi le corps collectif, est mis en question. Il interagit sans cesse avec celui du spectateur. Ce n’est pas pour rien que des performances dansées et des exercices d’improvisation y sont parfois organisés !

“Double staged”, “performing gender” et “between bodies”

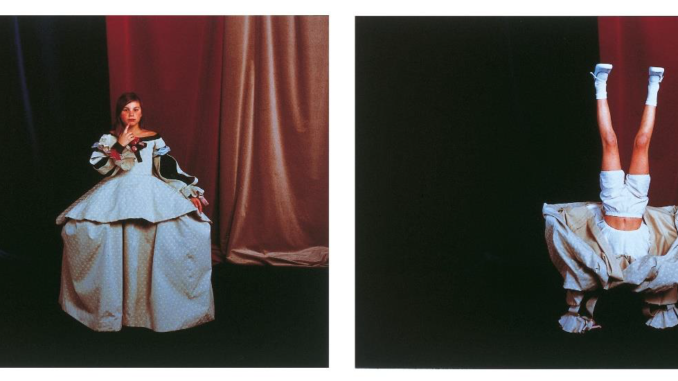

Comme le titre l’indique, la mise en scène et la théâtralité des corps dans les photographies est au centre de l’expo. Elles déroutent nos regards de petits spectateurs : Peinture, photographie ou sculpture ? Être vivant ou objet ? Homme ou femme ? Staged bodies bouscule aussi nos esprits, avec pour but que nous reconsidérions nos représentations et conceptions du corps autour de sujets toujours d’actualité.

L’exposition se divise en trois parties qui sont aussi des thématiques distinctes : double staged (la représentation du corps et les traditions de la représentation), performing gender (le travestissement et puis le genre, produit d’une construction sociale), et between bodies (la place du corps individuel et son attitude au sein du groupe social).

D’accord vous me direz, mais le postmodernisme dans tout ça, en français dans le texte ? Dans les faits, le postmodernisme est un courant qui apparait autour de 1970 et succède au modernisme (je sais, ça ne vous éclaire pas davantage). Il est lié à la situation politique et culturelle de l’époque qui évolue (la guerre froide est terminée) et qui entraine un changement de paradigme. On entrevoit l’Histoire non plus comme une suite chronologie de faits linéaires, mais on admet qu’elle se fragmente en une série de micro-histoires qui s’entre-mêlent et se juxtaposent. Le postmodernisme se caractérise aussi par l’apparition de revendications et théories féministes, sur le genre et l’identité (c’est la période des mouvements de libération). Bref, la photographie de mise en scène devient l’outil et le terreau propice pour s’interroger sur nos cultures et dénoncer les comportements oppressifs de la société capitaliste.

Mise en scène, simulacres et faux portraits

La première thématique de Staged bodies que l’on découvre en rentrant dans l’espace d’exposition, « double staged », révèle un phénomène propre à la photographie postmoderne. Les citations et fragmentations de différentes images, références, issues de contextes, d’époques et de médiums tout à fait différents, forment une espèce de puzzle ou de couches complexes de significations imbriquées au sein d’une seule et unique image. Pour faire plus simple, on pourrait parler d’une « schyzophrénie des images » où chaque image va se référer à d’autres représentations et en proposer une nouvelle mise en scène. L’Histoire est appréhendée à l’époque de manière plurielle et éclectique.

Dans cette première partie, coup de cœur pour Henri V (1999), une œuvre de Hiroshi Sugimoto issue de sa série Portraits. Cette image, qui évoque les portraits royaux anciens, semble s’inscrire dans la tradition picturale comme nous l’évoquent le costume d’époque, la pose et même le personnage « re-représenté » qui n’est autre qu’un simulacre en cire d’Henry V. Il en est de même pour la prise de vue et la luminosité. On doute, on s’approche en plissant des yeux : Photographie ou peinture ? La référence à la tradition picturale, on la retrouve également à travers l’esthétique générale, c’est-à-dire le grand format qui rappelle les portraits peints. Même le cadre, certes moderne, mais en bois, rappelle la matière utilisée pour les nobles cadres dont étaient parés jadis les œuvres peintes. Pourquoi cette référence à la peinture ? Il faut tout d’abord comprendre de manière générale que la photographie postmoderne cherche à se faire une place dans l’Histoire de l’art, et s’inscrit davantage dans la tradition picturale que dans… celle de la photographie.

On l’aura compris, cette œuvre de Staged bodies mêle et entre-mêle une série de contextes, d’époques et de références différentes, notamment issues de la tradition picturale, de la photographie et de leurs codes respectifs de représentation. Elle illustre parfaitement le propos de Douglas Crimp, dont une citation est visible dans l’exposition et selon laquelle « une image en cache toujours une autre ». Le simulacre est ici double ; d’abord le portrait photographique qui imite les codes de célèbres portraits peints, à moins que ce ne soit l’inverse. Et puis suivant ceci, la figure d’Henri V qui témoigne d’une mise en scène d’une remise en scène puisque le modèle photographié n’est en plus pas vivant ni réel mais constitue bien un fake : c’est une figure de cire. Celle-ci, derrière la vitre de son cadre, renvoie elle-même d’ailleurs à un autre médium qui est le dispositif muséologique du diorama…

Le poing levé : « performing gender », un thème plus que jamais d’actualité

La seconde thématique, « performing gender », traite des artistes qui se questionnent sur leur identité sexuelle et leur genre. Dans les années 1970, grâce aux révolutions des années 1960, on dépasse la simple opposition homme-femme, alors envisagée comme une construction historique, sociale et politique. Les mouvements féministes remettent en question les conventions et stéréotypes qui forment les concepts de genre, d’identité, de féminité ou de masculinité. Bref, rien n’a changé, d’ailleurs il parait que Jane Fonda collectionne toujours les photographies d’identité judiciaire le poing levé lorsqu’elle manifeste (entre autres) contre les injonctions faites aux femmes. Le patriarcat est donc encore une réalité, c’est toujours bien de le rappeler.

Dans cette partie de Staged bodies, on voit des drag queens, les fakes Marylin de Nan Goldin, des travestis. Toutes les revendications identitaires qui agitent le milieu artistique d’alors sont exhibées. Mais l’oeuvre phare de cette section est The King (1972) d’Eleonore Antin. Au cours d’une vidéo, on la voit qui se gratte la moustache pastiche et s’assoit sur l’autorité patriarcale, ceci dans la peau de son alter ego masculin Solana Beach. S’observant sous toutes les coutures et avec fierté, sans doute devant sa glace – nous ne voyons que son visage – elle travaille avec une obsession farouche les détails de son poil au menton pendant de longues minutes, comme s’il s’agissait de son bien le plus précieux. On voit que ce visage n’est en fait qu’un masque, une représentation d’une représentation : celle qui est véhiculée par la société à travers l’assimilation de toute une série de codes, d’idéologies, de jeux et de symboles construits par elle-même, et décidant ce qui fait d’un côté la masculinité, et de l’autre la féminité. La barbe est en effet un symbole masculin associé depuis toujours par la société au pouvoir, à la virilité et à la sagesse (d’où le titre The King, sans doute). Ce symbole est ici détourné avec ironie parce qu’arboré par une femme. Bref, grâce à cette satire, on comprend que le genre et l’identité sexuelle ne sont pas du tout naturels mais bien issus d’une construction sociale.

Corps à corps : la place du corps individuel au sein du corps collectif

La dernière thématique, « between bodies », clôture en beauté l’exposition sur les œuvres d’artistes qui se questionnent quant à la place et au comportement du corps au cœur du groupe social, culturel et religieux. Parmi les (re)mises en scène de portraits de familles drôles, excentriques ou carrément coincées, gros coup de cœur pour la première œuvre visible dans cette section : Acropolis (1991) de Martin Parr. Celle-ci nous fait sourire grâce à sa réinterprétation du portrait de groupe. On y voit un groupe de touristes un peu ridicules, au garde-à-vous, collés les uns à côté des autres devant l’Acropole, le sourire figé, prêts à être capturés par l’objectif d’un photographe qui nous fait dos. Le point de vue du spectateur est particulier : on semble prendre place derrière le photographe qui réalise ce portrait de groupe, créant ainsi une forme de distance ironique et réflexive.

L’oeuvre fait partie d’un ensemble plus grand intitulé Small World – non visible dans Staged bodies – constitué d’une série de photographies de lieux touristiques emblématiques. En bonne satire, l’œuvre complète évoque avec une ironie critique les images des guides touristiques ou des revues de voyage en jouant sur ses codes et sur ceux de la société de consommation, comme pour mieux les critiquer. Vous savez, ces images de paysages imprimées ou pas sur papier glacé, retouchées et dénuées de tout touriste, qui nous font rêver et qui se multiplient dans les médias. Pour mener à bien sa critique, Parr se pare lui-même de la peau et du comportement du touriste au milieu des touristes ! Son Acropolis, proche de l’analyse sociologique, ne fait alors que révéler la réalité. Oui, ces lieux sont en fait surchargés de touristes qui continuent d’en prendre des photographies avec de drôles de poses, et qui les diffusent ensuite sur les réseaux (évidemment, c’est encore pire avec l’Internet aujourd’hui, sinon ça n’est pas drôle !).

Acropolis révèle ainsi des critiques propres à la photographie postmoderne. Il s’agit notamment des « conventions » comme les poses et attitudes que l’on prend systématiquement devant l’objectif – et donc déterminées par lui – au sein d’un groupe. Puis de la multiplication des images et de la reproduction dans le contexte du capitalisme de masse par l’appropriation de ses propres procédés. Ces lieux font partie de notre imaginaire collectif, nous les connaissons sans les avoir vus parce que nous en voyons sans cesse des images se diffuser et se multiplier dans la publicité ainsi que les médias de masse. Pour la minute écolo, c’est maintenant, c’est gratuit, rappelons que de plus en plus de touristes voyagent ensuite pour « découvrir » ces sites, participant au tourisme de masse, fragilisant ces lieux, et l’environnement.

Le(s) petit(s) moins ?

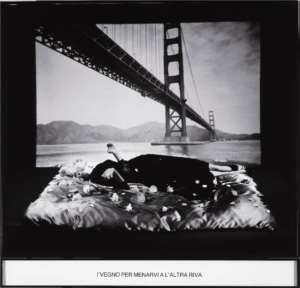

Staged bodies semble, d’un premier abord, quand même complexe à appréhender pour un public non initié. Les références aux différents textes, auteurs, critiques et théoriciens cités sur les panneaux informatifs sont parfois très pointues. Quand certaines œuvres font l’objet d’explications approfondies, d’autres manquent d’éclaircissements concernant les dialogues qu’elles nouent avec les autres œuvres qu’elles côtoient, et le thème dans lequel elles se situent. C’est notamment le cas pour The Bridge de Victor Burgin, dernière œuvre à découvrir dans l’exposition. Elle évoque et synthétise toutes les différentes thématiques. Elle est d’une importance majeure, mais il manque davantage d’explications à ce sujet. Donc un conseil, si vous souhaitez comprendre toute la finesse de Staged bodies, pensez éventuellement à vous inscrire aux visites guidées qui vous éclairerons davantage.

Le(s) petit(s) plus ?

D’abord, Staged bodies est une exposition qui nous fait réfléchir sur notre manière d’utiliser et de consommer les images dont nous sommes bombardés chaque jour, que ce soit sur l’Internet, les réseaux sociaux, les revues, ou même dans la rue. On comprend qu’elles ne sont jamais la représentation du réel – ni du corps réel – mais que toutes sont des mises en scène. Pensez, dans les abysses des applications mobiles, à ce dangereux « outil » que constitue Instagram, et à ce sidérant « instagram VS reality » dont les « insagrameurs -euses » éhonté(e)s se pâment, tout sourire, posant avec fierté. Vous savez quoi ? Quelque chose me dit que même l’image légendée « reality » n’est jamais réalité, mais qu’on est plus que jamais dans une époque de « staged bodies », où les réseaux en sont devenus à la fois les médiums et les théâtres. Flippant, non ?

De nombreuses activités sont organisées autour de l’exposition et sont à découvrir dans l’agenda sur le site internet du musée : une conférence, un colloque pour les plus passionnés, des visites guidées, des ateliers, et même une performance dansée ! En outre, l’exposition étant organisée au sein d’un musée universitaire, il paraitrait que les étudiants UCL du séminaire en « Histoire de l’art des avant-gardes à l’art actuel » ont pu dialoguer, collaborer avec le personnel du musée, être formés sur le terrain et puis surtout s’impliquer un peu dans les différentes étapes de Staged bodies. On aime l’esprit d’équipe, pratique, et la pédagogie made in UCL !

Infos pratiques

- Où ? Musée L, 3, Place des Sciences, 1348, Louvain-La-Neuve.

- Quand ? Du 16 octobre au 24 janvier 2021, du mardi au vendredi de 9h30 à 17h, et le week-end et les jours fériés de 11h à 17h.

- Combien ? 3 EUR pour l’entrée individuelle. Autres tarifs disponibles.