Un silence

de Joachim Lafosse

Drame

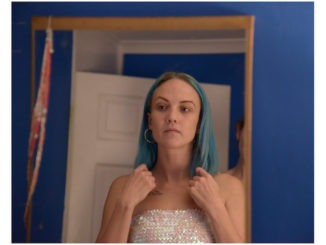

Avec Daniel Auteuil, Emmanuelle Devos, Jeanne Cherhal

Sortie le 24 janvier 2024

La réalité a toujours inspiré la fiction. Que ce soit de près, comme pour un biopic, ou de loin, car on trouve souvent des clins d’œil historiques dans les récits les plus fantastiques, une histoire parle de notre expérience du réel, pose un regard sur un passé éloigné, proche ou même sur un présent. Dans Un silence, Joachim Lafosse s’inspire à grande bouffée du fait divers belge par excellence, celui qui a marqué plusieurs générations des deux côtés des Ardennes, l’affaire Dutroux. Pour être tout à fait exact, une affaire annexe, celle de Victor Hissel, conseil de victimes de pédocriminalité lui-même condamné pour détention d’images pédopornographiques. Un silence raconte ce moment de basculement, ces quelques semaines pendant lesquelles un avocat surmédiatisé défendant la veuve et l’orphelin devient le plus grand des dangers, le criminel qu’il faut enfermer.

Cependant, pour tout récit, la réalité n’est qu’un support, que l’objet envisagé soit documentaire ou de fiction. Il faut donc faire des choix afin de déployer sa narration : qu’est-ce qu’on raconte, comment on le raconte, avec qui on le raconte… Ainsi, une même histoire entrainera un récit bien différent qu’on choisisse tel protagoniste ou tel autre. Pour raconter la sienne, Joachim Lafosse choisit de la centrer sur Astrid, l’épouse de l’avocat. Celle qui, s’étant tu pendant trente ans, donne son nom au film : Un silence.

Confier ce rôle central à Astrid est facilement compréhensible, car, de manière classique, on choisit le personnage ayant le plus de conflits comme protagoniste. Ce choix est motivé pour deux raisons essentielles. D’une part, les conflits amènent de la narration : à chaque fois que deux forces entrent en collision, elles créent une péripétie, mais, surtout, bousculent l’équilibre préétabli pour en amener un nouveau qui amènera à son tour de nouvelles forces à entrer en collision comme il en est d’une réaction en chaîne. D’un autre côté, un personnage coincé entre plusieurs visions du monde/manières de fonctionner/objectifs à atteindre, cherchera à peser les pour et les contre de tout ce qui l’entoure. Il adoptera ainsi le même rôle que le spectateur devenant par conséquent le réceptacle inconscient de son empathie, le personnage, grossièrement, « qu’on aime le plus parce qu’on le comprend, parce qu’on sait ce qu’il veut et pourquoi il fait tout ça ».

Astrid est donc le personnage le mieux placé pour endosser le rôle de protagoniste. Elle est bloquée entre un mari qu’elle aime, avec qui elle a traversé les tempêtes du passé et, de fait, tissé un lien indéfectible, et la jeune génération, incarnée par ses enfants et son frère, tous trois voulant faire éclater la vérité. Cependant, ce choix est un pari risqué, un piège que le film, malgré une évolution constante de la situation, n’arrive pas complètement à éviter. En effet, comme le laisse présumer le titre du film, Astrid est un personnage silencieux. Si son aphasie peut gêner, c’est parce que ce n’est pas un mutisme délibéré comme il en est dans Valhala Rising (Refn ; 2009), mais un silence subit. On touche alors au véritable risque que prend le film, non pas le silence, mais la passivité.

Il est toujours dangereux de prendre un protagoniste passif, car, en faisant des autres personnages les moteurs de la narration, on peut les rendre plus intéressants que lui. Qui plus est, lorsqu’on parle de passivité, il faut distinguer la réaction de l’inaction. Un protagoniste peut subir la narration, ne pas en être le moteur, mais agir en fonction de celle-ci comme il en est dans Rogue One (Edwards ; 2016). Dans Un silence, on se trouve plutôt dans le cas de l’inaction : la volonté d’Astrid n’est que de préserver le statu quo jusqu’à ce que celui-ci devienne intenable. Comme dit précédemment, le protagoniste est celui dont on rend les actions le plus compréhensibles, il est le vecteur d’empathie. Et, bien que l’inaction puisse être l’enjeu de la narration, c’est prendre le risque qu’elle passe au second plan de l’intérêt du spectateur, derrière les actions et volontés, bien marquées elles, des autres.

Qui plus est, il est d’autant plus compliqué de s’attacher à un protagoniste inactif lorsque celui-ci n’incarne pas le bien, le progrès, en d’autres termes, dans le cas où le statu quo qu’il cherche à protéger est injuste. Concrètement, il est difficile d’aimer un personnage vivant dans une situation inacceptable pour autrui et qui ne fait rien pour que cela change, pire, qui fait tout pour que les choses restent telles quelles. Entendons-nous bien, ce point de vue n’est pas inintéressant du tout, il est simplement peu propice à tisser un lien émotionnel entre le protagoniste et le spectateur. En somme, Astrid est vectrice d’empathie, mais pas de sympathie. Et c’est sûrement là, le cœur du problème : en choisissant un protagoniste antipathique, on prend le risque de le laisser émotionnellement froid et ainsi extérieur à l’intrigue, n’ayant aucune envie de s’impliquer dans cette histoire.

C’est peut-être pour cela que la narration opère un switch inattendu au deux tiers du film. Une fois que le statu quo n’est plus envisageable, que l’équilibre explose, on change de protagoniste. Astrid est toujours omniprésente, mais l’intrigue se concentre alors sur Raphaël, le benjamin de la famille, seul de ses membres à n’avoir jamais été mis au courant de rien. À ce moment-là, tout bascule. Certes, le jeune homme n’est pas le personnage ayant le plus de conflits, il n’est pas coincé entre deux blocs de pensées, à évoluer en se confrontant un tour à l’un et un tour à l’autre, il est un bloc. Un bloc avec, donc, une doctrine simple et radicale, en l’occurrence la justice et la vengeance, quitte à obtenir le premier par le second. S’engager contre l’injustice, un moteur facile, mais sûrement un des plus efficaces pour faire naitre de l’empathie, mais aussi de la sympathie. Ainsi, le dernier tiers du film se montre beaucoup plus prenant, car il invite à suivre un personnage qui se bat pour ce qu’il croit sans pour autant en faire un héros parfait. Un personnage qu’on aime à comprendre et à soutenir bien que ses dilemmes et sa pensée soient moins complexes.

Si Un silence retombe pour le mieux sur ses pattes, il incarne parfaitement cet enjeu que représente le choix du protagoniste et comment cette décision impacte l’ensemble du récit. Un personnage, ce n’est pas quelqu’un, il n’a pas de vie propre. Un personnage c’est une construction, un trompe-l’œil dont le but est de donner l’illusion qu’il a une vie propre. Il est donc tout à fait compréhensible que, lors de cette phase d’élaboration, le personnage le plus complexe, le plus intéressant soit aussi un personnage à la philosophie intolérable. Plusieurs options s’offrent alors à l’auteur, soit il assume ce résultat quitte à laisser le spectateur en chemin, soit il repense l’ensemble de la structure pour que ce personnage soit vecteur de sympathie. Enfin il peut, choix fait par Joachim Lafosse dans Un silence, morceler le récit afin d’obtenir la complexité et l’affinité recherchées, non plus par le mélange, mais par la pluralité.