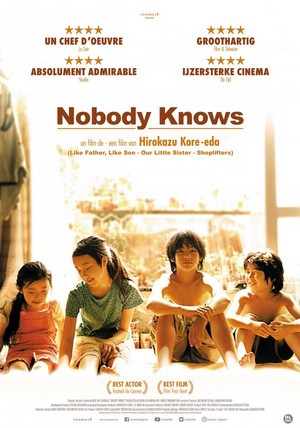

Nobody Knows

d’Hirokazu Kore-eda

Drame

Avec Yûya Yagira, Ayu Kitaura, Hiei Kimura

Sorti le 31 août 2022

Un fait divers qui a bouleversé le Japon est à l’initiative de ce film datant de 2004, une fratrie avait été abandonnée par leur mère pendant plusieurs mois dans le quartier de Toshima-ku en 1988.

Il n’est pas aisé de trouver un propriétaire qui accepte quatre enfants en bas-âge, voilà pourquoi Keiko – jeune mère célibataire – est poussée à déménager régulièrement avec ses enfants. Cette errance fait partie de leur quotidien comme la dissimulation qui apparaît dès la première scène où la mère se présente aux voisins avec seulement son ainé. Les trois autres petits ont l’interdiction de sortir, cela ne sonne pas comme une punition à la Virgin Suicides, plutôt comme un jeu où chacun devra respecter les règles s’il n’aspire pas à voir leur communauté douillette éclater. Ces enfants n’existent pour personne, seul Akira est reconnu, la mère paraît étrangement infantile comparée à ce dernier qui a seulement douze ans.

Invisibles socialement, les liens qui les unissent sont l’essence même de leur existence. Toute la famille semble soudée dans les épreuves au cours des premières scènes, puis leur mère s’évapore peu à peu leur préférant une liaison et se reposant entièrement sur Akira qui attend avec impatience les yens qu’elle leur envoie sporadiquement. L’ainé – magnifique Yūya Yagira en adolescent sérieux au regard profond – fait donc office de père de famille. Sa mère se confie à lui sur ses amourettes et lui assène de lourdes responsabilités qu’il prend très à cœur.

Bien que le film soit émouvant et que le sort de ces jeunes enfants soit aussi cruel que fatal, l’accent est mis sur l’amour qui les anime, les interactions sociales – formatrices et cruciales – ainsi que la poétique de la tendresse qui s’inscrit dans chacun de leur rituel. L’appartement, une petite pièce où s’amassent jouets, nourritures et poubelles au fur et à mesure que les jours passent, n’est pas filmé sous un angle claustrophobique, il évolue avec ses habitants, leur offrant la sureté ne n’être jamais séparés. Kore-eda à un regard doux et réaliste à la fois sur la précarité des grandes villes comme Tokyo qui fondent la misère dans la masse. La mère – bien que très agaçante – n’est pas flagellée, ni jugée pas plus que les pères qui n’apparaissent que furtivement et ressemblent plus à des adolescents en crise qu’à des adultes. Leur force est à déceler dans le mystère qui préserve leur flamme de vie et les lie envers et contre tout. L’esquisse d’une destinée autre que matérielle s’ébauche au fil des scènes.

Dans une première partie légère, on pourrait presque penser qu’ils mènent une belle vie et qu’au final des enfants peuvent avoir assez de maturité pour subvenir à leurs besoins. L’eau et l’électricité sont coupées, le téléphone est au-dessus de leur moyen et leurs provisions s’amoindrissent à l’image du verni de Kyoko ; quant à la propriétaire, elle préfère fermer les yeux sur leur disgrâce évidente. Ces éléments narratifs viennent tempérer l’illusion de fable joyeuse. L’apparition d’une nouvelle amie, Saki, victime de harcèlement scolaire, rappelle la complicité du système vis-à-vis d’une telle situation. Elle aussi est poussée à grandir trop vite et à vendre son corps, meurtrie par le harcèlement scolaire. L’actrice Hanae Kan au visage angélique apporte douceur et fraicheur à ce petit monde clos. Le décès de la plus jeune d’entre eux ne laisse qu’une mince place à l’espérance de survie et souligne que l’insalubrité croissante ne peut qu’être délétère. Les distorsions sociales et l’indifférence collective de la société japonaise se dessinent à travers leur quotidien.