Saviez-vous que Sean Connery n’était pas le premier acteur à avoir incarné James Bond au cinéma ? Qu’une autre Mary Poppins a tenu le parapluie quinze ans avant Julie Andrews ? Ou que la première apparition de l’inspecteur Columbo s’est faite sans Peter Falk ?

En effet, avant d’être les célèbres personnages que nous connaissons aujourd’hui, plusieurs héros ont connu une autre vie et d’autres visages, se métamorphosant au gré de leurs aventures jusqu’à devenir ceux que nous connaissons désormais.

C’est ainsi qu’avant d’apparaître en 1989 sous les traits de Michael Keaton, Batman avait déjà envahi les salles obscures dès 1943… mais également en 1949 !

1943 : la première adaptation cinématographique de Batman

Avant que la télévision ne pénètre dans chaque foyer américain, le public disposait pour se divertir des serials, sorte d’ancêtre des séries télévisées dont chaque épisode était diffusé hebdomadairement dans les cinémas de quartier. Ces épisodes – dont la durée ne dépassait généralement pas les trente minutes – se terminaient quasi-systématiquement sur un suspense destiné à susciter l’intérêt des spectateurs et à les ramener dans les salles obscures la semaine suivante.

C’est ainsi que, seulement quatre ans après sa première apparition dans les pages du Detective Comics n°27 (30 mars 1939), Batman eut l’honneur de se voir transposer sur les écrans !

À cette époque, le Chevalier Noir était déjà bien ancré dans la culture populaire, ayant déjà connu plusieurs évolutions majeures : le New York des premiers numéros était devenu Gotham City dès le Batman n°4 (Décembre 1940), Robin accompagnait le héros dans ses aventures depuis le Detective Comics n°38 (Avril 1940), la Batmobile aura fait son entrée officielle dans la licence dès le Detective Comics n°48 (Février 1941), de même que le Bat-Signal qui aura été intégré à l’intrigue du Detective Comics n°60 (Février 1942).

Quant aux antagonistes affrontant régulièrement le justicier de Gotham, la plupart de ceux-ci étaient déjà installés depuis longtemps : qu’il s’agisse du Joker et de Catwoman (Batman n°1 – 25 avril 1940), du Pingouin (Detective Comics n°58 – Décembre 1941) ou de Double-Face (Detective Comics n°66 – Août 1942).

Alfred, le célèbre majordome de la famille Wayne, apparaîtra quant à lui dans le Batman n°16 (Avril 1943), tandis que les créateurs de la licence offrirent à Bruce Wayne l’une ou l’autre petite amie : Linda Page dans Batman n°5 (Mars 1941), et Vicki Vale dans Batman n°49 (Octobre 1948).

Dès 1943, les diverses revues mettant en scène les aventures de Batman totalisaient trois millions de copies vendues chaque mois, tout en étant lues par un total estimé à vingt-quatre millions de lecteurs tous âges confondus.

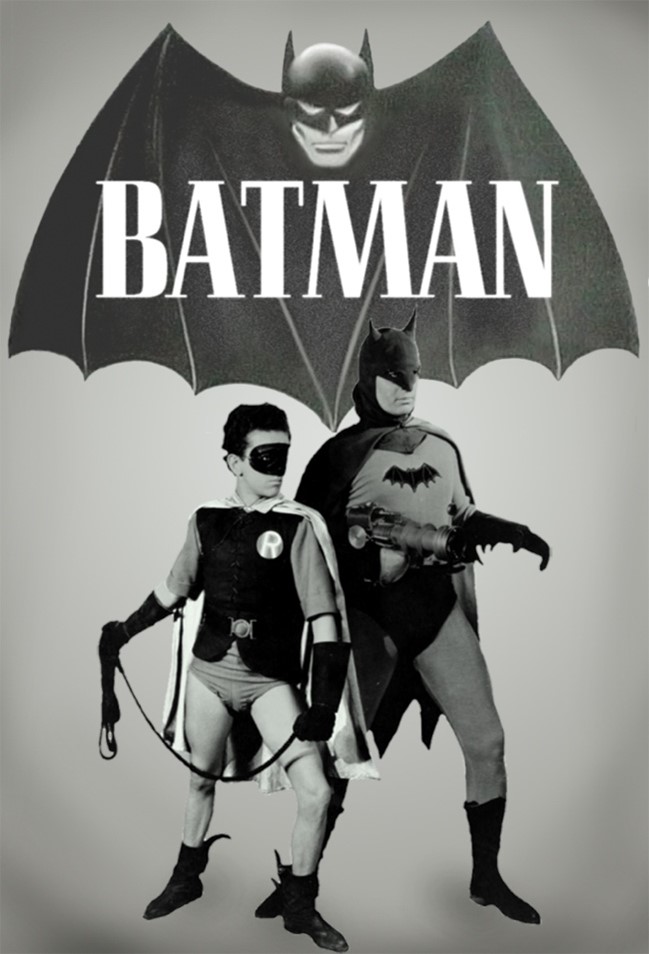

Devant ce succès et cette riche galerie de personnages, Columbia Pictures fit l’acquisition des droits d’adaptation des aventures de Batman, désireuse d’en tirer un serial de quinze épisodes diffusé à partir du 16 juillet 1943, avec pour têtes d’affiche Lewis Wilson dans le rôle de Batman, et Douglas Croft dans celui de Robin.

Si ces deux noms sont aujourd’hui relativement inconnus du grand public, il est intéressant de souligner que Lewis Wilson est le père de Michael G. Wilson, actuel producteur de la licence James Bond !

Quoi qu’il en soit, et malgré l’acquisition de ces droits, Columbia ne vit pas réellement l’intérêt du personnage de Batman et décida d’en confier l’adaptation à une société indépendante, la Larry Darmour Productions. Société qui décida quant à elle de produire une série avec le moins de moyens financiers possible et en un temps record. C’est ainsi que le tournage de cette première adaptation des aventures du Chevalier Noir eut lieu à Los Angeles entre le début du mois de juin et la mi-juillet 1943…

Par ailleurs, plutôt que de puiser dans la quantité de comics disponibles et édités depuis la naissance de Batman le 30 mars 1939, les producteurs décidèrent d’engager trois scénaristes chargés de créer une histoire originale. Victor McLeod, Leslie Swabacker et Harry Fraser donnèrent ainsi naissance à une histoire inédite ayant rebuté plus d’un spectateur, comme par exemple l’auteur Mark S. Reinhart qui écrivit dans son Batman Filmography que : « Ce script était une fragile histoire de guerre, remplie de retournements clichés sans la moindre imagination, un travail si banal qu’il aurait pu mettre en scène n’importe quel autre héros d’action, costumé ou non ».

Par ailleurs, à défaut d’utiliser l’un des célèbres ennemis du Chevalier Noir, les scénaristes décidèrent de créer un personnage nouveau pour cette série : le Dr. Tito Daka, dont la motivation principale consistait à transformer de braves citoyens américains en zombies contrôlés à distance, diversion visant à lui permettre de librement dérober du radium destiné à la fabrication d’un désintégrateur atomique. Scénario aux accents propagandistes lié au contexte historique de la Seconde Guerre mondiale.

La voix-off de ce Batman version 1943 plantera clairement le décor à ce sujet, en présentant le repaire de ce premier ennemi cinématographique : « C’était un morceau de terre étrangère transportée physiquement au cœur de l’Amérique et connue sous le nom de Little Tokyo. Puisqu’un sage gouvernement y a rassemblé les Japonais aux yeux sournois, c’est virtuellement devenu une rue fantôme ». Ajoutant çà et là des qualificatifs peu flatteurs pour présenter les Japonais, comme « Jap Murderer » ou « Jap Devil ».

Daka présentera d’ailleurs lui-même ses motivations au public : « Je suis le Dr. Daka, humble serviteur de Sa Majesté Hirohito, glorieux dirigeant et prince de l’Empire du Soleil levant. Par la divine providence, mon pays détruira les forces démocratiques du mal et les États-Unis pour faire place à l’Ordre Nouveau. Un Ordre qui apportera la libération aux esclaves d’Amérique… Chacun de ces hommes… est un spécialiste dans son domaine et a été spécialement sélectionné par mes soins afin d’exécuter les ordres venants de Tokyo ».

Aussi choquante que ces représentations puissent paraître, elles sont en adéquation avec le mode de pensée américain durant la Seconde Guerre mondiale. On pensera ainsi à l’épisode animé de Superman intitulé « Japoteurs » (1942), montrant de cyniques espions japonais rapidement interpellés par l’Homme d’Acier.

Dans un autre registre, on pensera également au somptueux Un homme est passé (1955) de John Sturges, dans lequel Spencer Tracy sera confronté au racisme antijaponais sur le sol américain.

Dans son ouvrage intitulé War Without Mercy : Race and Power in the Pacific War, l’auteur John Dower aura montré à quel point l’ennemi japonais fut diabolisé par la propagande américaine au cours de la Seconde Guerre mondiale. Jusque dans les caricatures présentant cet ennemi comme une créature générique, là où même le nazi avait droit à une représentation humaine.

Cette adaptation de Batman s’inscrit ainsi dans le contexte cinématographique de son époque, tendant à exciter le patriotisme américain et à remonter le moral des troupes. Les vilains traditionnels étant alors écartés pour céder la place à un antagoniste désireux de détruire l’American Way of Life et de conquérir les États-Unis.

Outre le choc que ces représentations pourraient produire sur notre œil de spectateur moderne, elles s’éloignent également particulièrement du comics originel, Batman ayant rarement participé à l’effort propagandiste américain : la plupart des histoires du Chevalier Noir étant situées dans le contexte urbain de Gotham City, et donc très éloignées de la réalité militaire de l’époque. Comme l’a exprimé l’auteur Will Brooker : « Si Batman est extirpé de sa croisade contre le crime urbain, plusieurs de ses caractéristiques majeures sont alors remises en question : son costume, ses origines et ses motivations provenant toutes d’une agression dans une ruelle de Gotham City, de même que son serment face à la figure symbolique ayant tué ses parents. Le Batman de 1943, malgré sa popularité, n’avait pas ce statut d’icône reconnaissable ».

Brooker ajoutera encore à cela le fait que le processus consistant à éloigner Batman des criminels de Gotham pour l’intégrer à l’effort de guerre implique un virage susceptible d’aliéner les spectateurs venus apprécier une adaptation des aventures du Chevalier Noir, et non une nouvelle histoire propagandiste. À plus forte raison dans la mesure où l’investissement spectatoriel est plus important pour une série étalée sur quinze épisodes (et donc quinze semaines) que pour un film de 90 minutes. Si le sérial s’était trop éloigné du matériau de base, « les cinémas auraient été vides dès le cinquième épisode ».

Ainsi, « plutôt que d’envoyer Batman à la guerre, c’est la guerre qui est venue à Batman ». Le héros ne rencontrera cependant le Dr. Daka que lors du dernier épisode, tandis que jusque-là, les deux intrigues évolueront en parallèle sans réellement se croiser : le Dr. Daka cherchant à exécuter ses terribles desseins, tandis que Batman combattra les criminels de Gotham. Les deux intrigues ne se croisant presque que par accident !

Plus encore, le message propagandiste de cette série ne sera diffusé que par le biais de la voix-off, apparaissant alors parfois comme déconnecté par rapport à l’ensemble de l’intrigue.

Quoi qu’il en soit, si les critiques tendent aujourd’hui à dénoncer l’absence de qualités de cette première adaptation des aventures de Batman, le public fut au rendez-vous, faisant de celle-ci un succès populaire !

Et, si le contexte historique de l’époque poussa les scénaristes et réinterpréter la figure du Chevalier Noir pour l’adapter au quotidien des spectateurs américains, certains commentateurs estiment quant à eux que le résultat final n’est pas si éloigné du matériau de base. Plus encore, il convient d’avoir à l’esprit que le serial Batman devait atteindre une audience plus large que les simples lecteurs de comic books et la fan-base du Chevalier Noir. « En intégrant ainsi le sérial dans le discours national de la propagande antijaponaise, dira Will Brooker, Columbia parvenait à positionner Batman en tant qu’aventure patriotique contemporaine, en adéquation avec quantité d’autres films des années quarante ».

Ainsi, si elle souffre de plusieurs défauts inhérents à son absence de budget, à la rapidité de son exécution et à son contexte politique, cette première adaptation de Batman n’a pas à rougir de son existence.

Néanmoins, dans ses mémoires parues en 1989, Bob Kane – le cocréateur de Batman – exprima son opinion tranchée concernant cette première adaptation : « Ma frustration commença avec le casting – ou devrais-je dire l’erreur de casting – de Batman et Robin. L’acteur jouant Batman étant un homme en surpoids nommé Lewis Wilson, qui aurait dû être mis au régime avant d’accepter le rôle. Robin, joué par Douglas Croft, était également une erreur de casting, un homme dans la vingtaine cherchant à jouer un garçon de quinze ans ! ».

Bob Kane ajoutant encore : « Ma seconde source de déception est arrivée lorsque j’ai demandé au réalisateur Lambert Hillyer où était la Batmobile. Il m’a regardé comme si j’étais fou de ne pas la reconnaître alors que je me trouvais devant. J’ai regardé attentivement, parce que la voiture supposée être la Batmobile était une décapotable grise ordinaire et ressemblait autant à la Batmobile des comics que Shirley Temple ressemblait à Lana Turner. Le moins qu’ils auraient pu faire aurait été de louer une limousine noire. Visiblement, les producteurs manquaient d’imagination… ou de budget. Mais c’est Hollywood ».

Persistant dans cette opinion tranchée, Bob Kane termina d’enterrer la production : « Le film était entièrement fait à la va-vite, terminé en quelques semaines. Le seul acteur professionnel de tout le casting était l’acteur J. Carrol Naish, qui jouait le méchant japonais appelé Dr. Daka. L’histoire était l’un de ces véhicules propagandistes typiquement créé pour dynamiser l’effort de guerre, et incarné en la personne du Dr. Daka, diabolique leader d’une cinquième colonne utilisant son génie pour transformer des Américains en zombies aux ordres des puissances de l’Axe ».

Première erreur à signaler, Douglas Croft avait en réalité dix-sept ans à l’époque où il incarna Robin à l’écran, étant ainsi l’acteur le plus jeune à avoir incarné le célèbre compagnon. Et donc le plus proche de l’esprit du comic book originel ! Ensuite, quoi que l’on puisse en penser, la première Batmobile était effectivement une décapotable. Apparue dans le Detective Comics n°27 (Mai 1939), celle-ci était alors décrite comme une simple décapotable de couleur rouge, et ne possédait pas le nom de « Batmobile ». Ce n’est que dans le Detective Comics n°48 (Février 1941) qu’elle obtint officiellement ce nom et fut transformée afin d’arborer un ou plusieurs motifs caractéristiques du Chevalier Noir.

Cependant, sur le principe, Bob Kane avait bel et bien raison : aucun effort n’ayant été fait par la production pour donner naissance à une Batmobile digne de ce que les spectateurs étaient en droit d’espérer ! Les héros se contentant de conduire la banale voiture de Bruce Wayne, sans que cette incohérence ne semble sauter aux yeux des scénaristes et producteurs.

Au même chapitre, le spectateur s’étonnera de découvrir que le célèbre commissaire Gordon sera ici absent de l’intrigue, remplacé par un certain Capitaine Arnold…

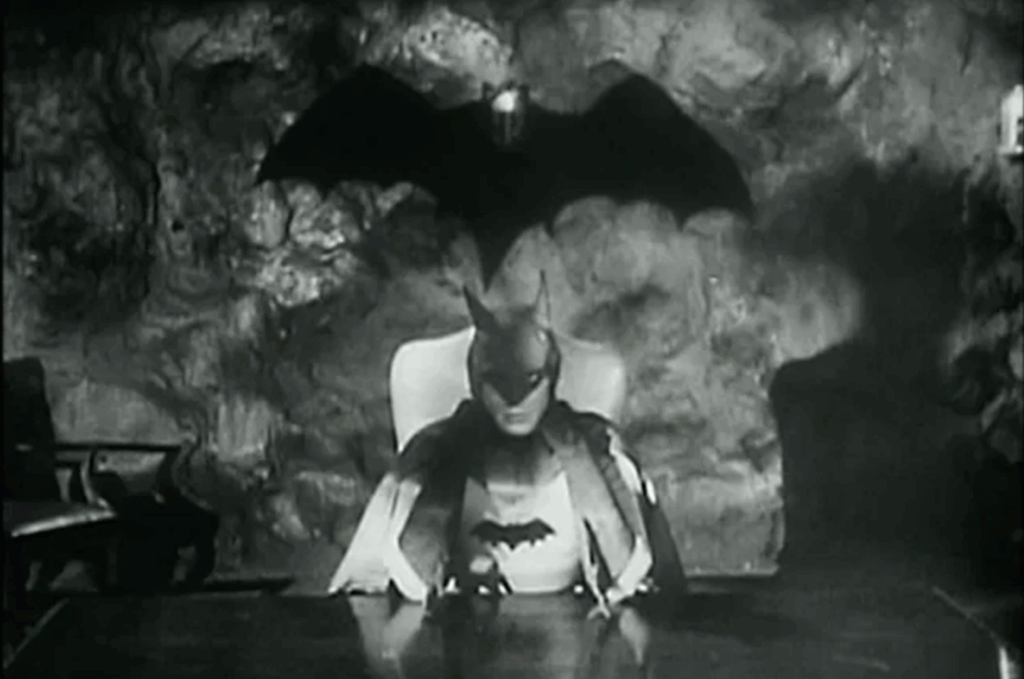

Il convient cependant de noter que c’est dans ce serial qu’apparaîtra pour la première fois la célèbre Batcave – alors appelée « Bat’s Cave » et ayant donné son titre au deuxième des quinze épisodes de la série –, là où les comics n’avaient jusque-là développé que l’idée d’un tunnel souterrain reliant le manoir Wayne à une grange où était garée la Batmobile. De même que Linda Page, la petite amie de Bruce Wayne sera intégrée à l’intrigue en guise de demoiselle en détresse récurrente.

Autre apport considérable, le personnage d’Alfred tel qu’incarné dans ce serial par l’acteur William Austin aura impacté la licence d’une telle façon que l’artiste Jerry Robinson changea par la suite l’apparence du personnage pour coller au physique de celui-ci. De personnage légèrement enrobé, le célèbre majordome dévia doucement vers le personnage sophistiqué que nous connaissons aujourd’hui.

On ajoutera encore à cela la musique composée par Lee Zahler, empruntant plusieurs éléments clefs au « Rienzi » de Wagner (1840). Tandis que Danny Elfman semblera plus tard s’en être inspiré pour composer le désormais célèbre thème musical du Batman de Tim Burton, les quelques notes introductives étant particulièrement reconnaissables !

Ainsi, malgré plusieurs libertés scénaristiques et quantité de lourdeurs liées à la nécessité de maintenir le suspense d’épisode en épisode – ce qui fait que Batman meurt quasiment à la fin de chaque épisode avant qu’une ficèle scénaristique ne vienne expliquer sa survie à l’épisode suivant –, ce Batman version 1943 aura apporté plusieurs éléments capitaux à l’évolution du personnage, autant qu’il aura permis une première percée du Chevalier Noir dans le Septième Art.

1949 : Batman & Robin

Six ans après cette première adaptation – rétrospectivement critiquée mais ayant rencontré le succès –, Columbia tenta à nouveau sa chance en produisant une suite, mettant cette fois-ci l’acteur Robert Lowery dans le costume du Chevalier Noir, et Johnny Duncan dans celui de Robin. Également composée de quinze épisodes, cette seconde aventure fut diffusée dans les salles obscures à partir du 26 mai 1949.

Bien que le budget consacré à cette production fut inférieur à celui de l’adaptation de 1943, les scénaristes semblèrent chercher à respecter davantage le matériau de base, en intégrant à l’intrigue divers éléments propres à la mythologie du Justicier de Gotham. Le commissaire Gordon, le bat-signal, ou encore Vicki Vale – la petite amie de Bruce Wayne – furent ainsi intégrés à l’intrigue. Vicki Vale ayant cette fois-ci un rôle plus conséquent que ce ne fut le cas pour le personnage de Linda Page en 1943, n’étant plus une demoiselle en détresse à sauver à chaque épisode. Mais toujours pas de Batmobile à l’horizon !

« Le film comportait quelques améliorations par rapport au précédent serial, dira Bob Kane. Katzman a utilisé une Cadillac noire pour la Batmobile, au lieu d’une décapotable grise. Et Robert Lowery était plus athlétique et bien meilleur acteur que Lewis Wilson ». Par contre, Johnny Duncan, l’acteur incarnant Robin, était âgé de 26 ans à l’époque du tournage, s’éloignant encore un peu plus de l’âge du personnage qu’il était censé incarner.

Cependant, ici encore, aucun des traditionnels antagonistes de la licence ne fut utilisé, et Batman eut cette fois-ci à affronter un autre méchant créé pour l’occasion, le Wizard ! Cruel personnage ayant mis au point une télécommande lui permettant de prendre le contrôle de divers véhicules automobiles, aériens ou ferroviaires, tout en utilisant un « neutralisateur » volé et une zone d’invisibilité pour commettre des crimes tels que le vol de diamants.

Si, selon l’auteur Mark S. Reinhart, le choix du Dr. Daka était compréhensible en 1943 pour des raisons de propagande guerrière, celui du Wizard l’était moins en 1949. Et l’on s’expliquera donc difficilement la présence de celui-ci à l’écran, en lieu et place du Joker, du Pingouin ou de Catwoman.

Niveau décors, quantité de scènes furent filmées hors agglomération urbaine, s’éloignant ainsi des ruelles sombres de Gotham City et de l’esthétique urbaine propre aux aventures du Chevalier Noir. Quant au manoir Wayne, son absence d’ampleur aura choqué plusieurs spectateurs, comme Mark S. Reinhart l’aura exprimé : « Le domaine où se trouvait la maison Wayne était décidément peu ressemblant à celui d’un millionnaire – il était arrangé avec le genre de meubles et de décoration que l’on pourrait trouver dans une maison familiale avec deux enfants et demi, un chien et un barbecue sur la terrasse arrière ».

Toujours selon Reinhart, la musique donnait à l’ensemble d’étranges atmosphères western, étant composée d’anciens thèmes rejetés par les studios… dont certains thèmes western. L’ensemble étant bien éloigné de la composition réalisée en 1943 par Lee Zahler.

Quant à Robert Lowery, il garda une certaine rancune concernant cette production et concernant l’homme chauve-souris : « J’ai rencontré Lowery à une fête quelques années plus tard, déclara Bob Kane. Je ne pouvais pas comprendre comment il se faisait qu’il n’avait pas l’air heureux de me voir. Lorsque je le lui ai demandé, il m’a expliqué qu’à cause de mon infernale création, Batman, sa carrière avait plongé. Le serial avait eu tellement de succès et il était tellement associé à Batman qu’il ne parvenait pas à trouver un autre rôle. J’étais désolé pour lui, mais je doute qu’il soit devenu une grande star ».

Néanmoins, malgré ces quelques défauts, Batman & Robin obtint un succès honorable auprès du public, permettant potentiellement d’envisager la production d’une troisième série. Mais l’arrivée de la télévision à la charnière des années cinquante mit fin à ces projets, le format sérial devenant de moins en moins populaire auprès du public. Batman et Robin ayant été produit au crépuscule de cette époque, un troisième serial ne verra jamais le jour !

Les deux serials produits par Columbia en 1943 et 1949 étaient ainsi destinés à devenir un morceau d’histoire oubliée… Cependant, il n’en fut rien. Et contre toute attente, la première de ces deux productions réapparut en 1965 !

En effet, alors que le jeune public était en recherche de divertissement « tellement mauvais qu’il en deviendrait bon » – les fameux Campy Movies –, Columbia ressortit son premier serial sous le titre An evening with Batman and Robin, organisant des marathons aux quatre coins des États-Unis, principalement dans les villes estudiantines.

Cette ressortie de Batman version 1943 à une époque où le jeune public était en recherche de productions kitsches jeta une nouvelle lumière sur l’œuvre tout entière, permettant à une génération nouvelle de la redécouvrir selon un angle d’approche différent.

Ce faisant, le 26 novembre 1965, le Time Magazine publia un article présentant le phénomène nouveau. Article qu’il convient de présenter dans son intégralité :

« Qui, dans une ville estudiantine, détrône aujourd’hui Dr. Folamour, dépasse Autant en emporte le vent et brise tous les records de vente de popcorn ? Ce n’est pas un oiseau, ce n’est pas un avion, contre toute attente, c’est Batman. La création imaginée par Bob Kane en 1939, et portée à l’écran en 1943 par Columbia Pictures pour un serial de 15 épisodes, a désormais été réassemblée afin de produire un marathon de 248 minutes comprenant des bagarres, des zombies et des alligators voraces. La semaine dernière il remplissait les sièges d’un cinéma hors-campus situé non loin de l’université d’Illinois, et la Columbia planifie des orgies similaires dans 20 villes majeures.

Il fut un temps où aucune sortie cinéma pour enfants du samedi après-midi n’était complète sans un épisode de Batman et Robin. Les enfants rugissaient d’approbation tandis que le « Dynamic Duo » traversait les fenêtres, se battait avec des criminels et luttait contre des animaux sauvages pour venir à bout du terrible Dr. Daka. Batman est tombé dans l’obscurité cinématographique et littéraire lors du grand nettoyage des comic-books durant les années 50 (en 1954, le psychiatre Fredric Wertham a comparé la relation de Batman et Robin au « rêve de deux homosexuels vivant sous le même toit »). Mais, dans notre Grande Société, les choses sont pour le mieux, et Batman et Robin ont récemment été réhabilités comme des héros kitschs et populaires.

Des rugissements néanderthaliens. Quelques anciens viennent car : “J’ai vu un épisode lorsque j’avais onze ans, et je voulais savoir comment ça se terminait” ; la majorité voit le film Batman pour la première fois. Dans tous les cas, les réactions varient, allant du ricanement léger au rugissement néanderthalien. Les spectateurs s’esclaffent devant le surjeu de l’acteur vétéran J. Caroll Naish incarnant le Dr. Daka, et huent devant les injures raciales du premier épisode : “Un sage gouvernement a rassemblé les Japonais aux yeux sournois”. Mais dès le moment où Batman est piégé dans une fosse tandis que des lames de couteau convergent vers lui, le public cesse de rire et commence à s’exclamer : “Tue ! Tue ! Tue !”

La plus grande source de comédie, ce sont les stars, Batman (Lewis Wilson) et Robin (Douglas Croft). Incarnant le mondain Bruce Wayne et son pupille Dick Grayson, les deux acteurs provoquent les ricanements dès qu’ils apparaissent dans leurs vêtements typés années 40 (de grands Fedora à larges bords, des costumes trop grands aux épaules rembourrées) ; lorsqu’ils se changent pour revêtir leurs costumes de justicier (masques, pantalons de pyjama, capes, sous-vêtements et bottes), Wilson et Croft provoquent plus de rires que n’importe quel autre duo depuis Laurel et Hardy.

Leurs bondissements bouffis et peu athlétiques sont une satire de prouesse super-héroïque, et les intrigues sont du même niveau. Comment se fait-il que cette mauvaise production, jouée de façon amateure puisse rencontrer un tel succès 22 ans après sa création ? Selon un exécutif de Columbia : “Les super-héros sont les seuls héros que nous ayons de nos jours”. Un Batfan nous dit : “C’est du Pop Art”. Et un autre : “À quel autre endroit pouvez-vous vous divertir durant quatre heures pour un dollar et 25 centimes ?” »

L’improbable succès de An evening with Batman and Robin aura ainsi permis de relancer l’intérêt pour le Chevalier Noir, autant qu’il aura aidé à façonner un Batman kitsch rapidement devenu incontournable. En effet, le 12 janvier 1966, la chaîne ABC diffusa le premier épisode de la série Batman mettant en scène Adam West et Burt Ward dans les rôles principaux. Série qui deviendra rapidement culte et donnera naissance au premier long-métrage cinématographique consacré au héros.

La rediffusion du Batman de 1943 et le petit phénomène social qui en aura découlé auront ainsi participé à la perception qu’aura eu le grand public face à l’homme chauve-souris. En ce sens, les deux premiers serials auront probablement facilité la réception du Batman d’Adam West. Mais quoi qu’il en soit, ces deux productions constituent les premières pierres d’un édifice cinématographique ayant depuis lors donné lieu à plusieurs classiques du Septième Art !

Bibliographie

Will Brooker, Batman Unmasked. Analyzing a Cultural Icon, London-New York, Bloomsbury, 2000.

Les Daniels, Batman: The Complete History, New York, DC Comics, 2004.

Bob Kane, Batman & Me, Forestville, Eclipse Books, 1989.

Daniel M. Kimmel, “The Batman we Deserve”, dans Dennis O’Neill (Ed.), Batman Unauthorized. Vigilantes, Jokers and Heroes in Gotham City, Dallas, Benbella Books Inc., 2008.

Gina Misiroglu, The Superhero Book, Detroit, Visible Ink Press, 2004.

Mark S. Reinhart, The Batman Filmography. Live-Action Features, 1943-1997, Jefferson (North Carolina), McFarland & Company, 2005.

Glen Weldon, The Caped Crusade. Batman and the Rise of Nerd Culture, New York, Simon & Schuster, 2016.