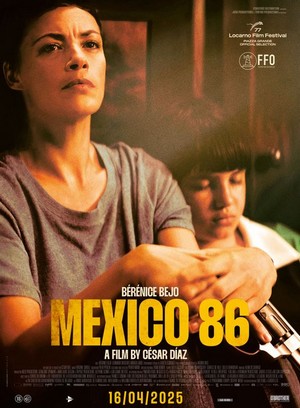

Mexico 86

Réalisateur : César Díaz

Genre : Drame

Acteurs et actrices : Bérénice Bejo, Matheo Labbe, Leonardo Ortizgris

Nationalité : Belgique, France

Date de sortie : 16 avril 2025

Poussée à fuir la dictature militaire au Guatemala, une militante révolutionnaire se réfugie au Mexique. Dix années plus tard, son fils la rejoint. Engagée à révéler publiquement la vérité sur les événements en cours dans son pays, elle doit conjuguer son action politique avec sa vie de famille.

L’Amérique latine du XXe siècle a été marquée par les régimes militaires et dictatoriaux. Rares y sont les pays qui n’ont pas été la scène de coups d’État violents, d’émeutes et de graves répressions. Rares également les États latinoaméricains qui n’ont pas systématisé l’enlèvement, la torture et l’assassinat des dissidents politiques. On parle d’une organisation stratégique et soutenue par une logistique on ne peut plus travaillée. La page la plus connue (ou la moins inconnue) de cette histoire est l’opération Condor : une coalition d’États agissant avec la complicité de la CIA.

Le Guatemala ne fit pas partie de cette coalition, mais la répression y a été tout aussi systémique (et tout aussi soutenue par les USA). C’est le pays d’Amérique latine où le niveau de violence fut le plus élevé. La guerre civile y a fait rage depuis 1960. Durant près de 40 ans, l’État et ses alliés (dont les USA, l’État d’Israël et des États du réseau Condor) sont en guerre contre des groupes révolutionnaires populaires et de gauche. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont tuées, dont une écrasante majorité est issue des franges autochtones de la population. C’est l’histoire de la répression qui mena au génocide guatémaltèque (parfois appelé « holocauste silencieux »).

L’histoire de Mexico 86 se situe dans ce contexte. Si Maria (qu’incarne avec brio Bérénice Bejo) est un personnage de fiction, plusieurs éléments scénaristiques ancrent le film dans la réalité historique. En effet, Maria est correctrice dans la revue Proceso (hebdomadaire mexicain de gauche), et elle fournit à une journaliste des preuves accablant Pedro Garcia Arredondo, un véritable chef de police qui sera finalement condamné pour meurtre, tentative de meurtre et crimes contre l’humanité… en 2015.

En termes de réalisation, l’expérience de documentariste de César Díaz est encore perceptible dans ce second long métrage de fiction (Nuestras Madres avait déjà reçu un bon accueil critique en 2019). La caméra à l’épaule, les voitures d’époque, les coupes de cheveux (qui ont leur importance) sont autant d’éléments qui participent au réalisme du film. Saluons aussi le travail remarquable de Rémi Boubal qui signe la musique du film.

La démarche du réalisateur belgo-guatémaltèque fait écho avec l’action politique de Maria : nommer et humaniser les victimes, ainsi que pointer la violence des actes commis. Maria n’est pas une militante idéalisée : l’intimité qu’elle entretient avec son fils, son indignation et ses doutes participent à la rendre singulièrement humaine. Une part fondamentale de sa vie est son fils, ce qui est annoncé dès le début du film où le tout premier élément qui nous parvient sont les cris du bébé. Il s’agit aussi – pour Maria comme pour Díaz – de rendre public les événements réduits au silence. Dans le film, il est souvent dit que les actions subversives des militants et la violence répressive de l’État ne sont pas relayées et que la communauté internationale s’inquiète peu du peuple guatémaltèque. Ça ne s’invente pas.