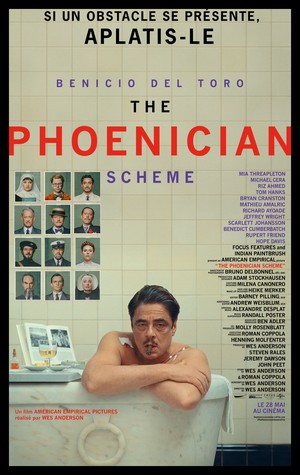

The Phoenician Scheme

Réalisateur : Wes Anderson

Genre : Comédie noire

Acteurs et actrices : Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera

Nationalité : USA

Date de sortie : 28 mai 2025

Wes Anderson signe une parabole politique et visionnaire sur la création, le pouvoir et la filiation, entre satire géopolitique et utopie fragile.

Après The French Dispatch, réflexion sur le processus d’écriture, et Asteroid City, enquête méta-théâtrale sur la mise en scène d’un texte, Wes Anderson revient au cinéma avec son douzième long-métrage, The Phoenician Scheme, présenté en compétition officielle au Festival de Cannes. Cette fois, au cœur de sa recherche se trouve la production elle-même : le processus qui rend possible la construction d’un projet et la trame invisible des décisions. Une réflexion qui dépasse le seul cadre cinématographique pour toucher à la politique contemporaine, où des hommes autrefois relégués aux coulisses du pouvoir occupent désormais le devant de la scène — il suffit de tourner les yeux vers l’Amérique pour s’en rendre compte.

Comédie aussi upbeat que black, The Phoenician Scheme se déroule dans un 1950 imaginaire, et au centre de cette fantaisie andersonienne s’impose Benicio del Toro dans le rôle de Zsa Zsa Korda, marchand d’armes effronté et un brin roublard. Korda n’appartient à aucun État, mais trafique avec beaucoup, en particulier avec un Moyen-Orient à la géographie volontairement fictive. Personnage controversé, constamment menacé par des ennemis qui complotent contre lui, Korda — rescapé d’une énième tentative d’assassinat — décide de poursuivre ce qu’il appelle son véritable objectif : construire une infrastructure ambitieuse composée d’un Trans-mountain Locomotive Tunnel, d’un Trans-desert Inland Waterway et d’un Trans-basin Hydroelectric Embankment dans la fictive Phoenicia. Pour le concrétiser, il lance le Scheme, un plan destiné à financer ce projet grandiose, et nomme pour héritière unique non pas l’un de ses dix fils (tout de même moins qu’Elon Musk), mais Leisl, sa seule fille, potentielle religieuse et en rupture avec son père.

S’ensuit une parabole qui alterne satire géopolitique, pointes grotesques et résonances bibliques, portée par une mise en scène méticuleuse et visionnaire. Le film est peuplé de figures comiques, parmi lesquelles un prétendant au fort accent scandinave, Bjorn, et des associés bizarres incarnés par Tom Hanks, Mathieu Amalric et Riz Ahmed.

Le film se déploie sur trois niveaux étroitement liés : une réflexion sur le cinéma, une autre politique, et une troisième profondément intime, qui convergent toutes dans la figure ambivalente de Zsa Zsa Korda. Magnat visionnaire, réalisateur et architecte, entrepreneur à l’influence politique aussi marquée que controversée, mais aussi père fragile, en accord avec les figures paternelles complexes chères à Anderson, Korda incarne un questionnement stratifié sur l’auteur, le pouvoir et la condition humaine. À son niveau zéro, il est un homme traversé par des doutes métaphysiques, des visions oniriques et des interrogations religieuses, admirablement condensées dans les apparitions d’un Dieu terrestre et ironique, interprété par Bill Murray.

Wes Anderson, également producteur du film, réfléchit à son propre rôle et aux stratégies de création artistique, élaborant une Phoenicia suspendue entre la grandeur de Citizen Kane et les dérives épiques de Lawrence d’Arabie, tandis que l’introspection visuelle évoque à la fois les auto-analyses de Bergman et les rêveries de Paradjanov. La phrase « Never buy good pictures. Buy masterpieces » s’impose, comme souvent dans son cinéma, comme un avertissement à plusieurs niveaux : déclaration esthétique, mise en garde morale, mais aussi simple vérité. Le film se distingue en effet non seulement par son agencement visuel minutieux et symétriquement impeccable — grâce aux studios Babelsberg —, mais aussi par sa réflexion sur l’art comme accumulation. Cette idée prend forme dans la collection de chefs-d’œuvre picturaux de Korda, aux visions surréalistes inspirées par Buñuel. À cela s’ajoute une réflexion sur l’amour filial, qui aboutit à une fin douce et, pour une fois, empreinte d’espoir : une utopie fragile, mais possible — à condition que les magnats d’aujourd’hui apprennent à regarder de vrais bons films.