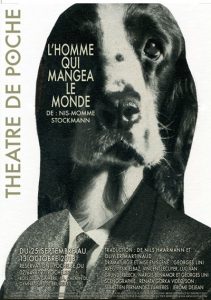

De Nis-Momme Stockman, mise en scène de Georges Lini avec Itsik Elbaz, Vincent Lecuyer, Luc Van Grunderbeeck, Nargis Benamor et Georges Lini. Du 25 septembre au 13 octobre 2018 au Théâtre de Poche. Crédit photo : Veronique Vercheval

L’homme qui mangea le monde, qui ouvre la saison 2018-2019 du Théâtre de Poche, est un aperçu de la vie d’un homme de trente-cinq ans, partagé entre ses obligations familiales et ses échecs professionnels. On imagine qu’auparavant, il avait toujours mené une existence impeccable en suivant le chemin tracé, ce qu’il était censé faire, dire, penser, avec sa petite famille et son travail qui répondaient parfaitement à ses exigences. Qu’est-ce qui se passe quand il perd le travail, laisse sa femme et ses enfants, et quand même son meilleur ami ne supporte plus son égocentrisme et lui tourne le dos ? Il a plus de temps et se dédie, malgré lui, à son père affecté d’Alzheimer.

Au centre de la pièce, on trouve donc la relation a une société capitaliste sans pitié qui éloigne l’homme de l’humain, et la question des responsabilités envers sa propre famille, en particulier l’approche de la vieillesse de ses propres parents. Georges Lini relève un défi qui n’est pas des moindres en mettant en scène cette pièce de l’écrivain allemand Nis-Momme Stockmann, avec toute la complexité de ses thèmes.

La mise en scène s’appuie sur un dispositif original : bien que tous les comédiens soient toujours sur scène, les dialogues entre les personnages se passent, dans la narration, au téléphone. Cela permet d’exploiter la scène en créant plusieurs espaces différents et, à l’aide des lumières, d’en mettre en avant un à la fois en suivant l’histoire. C’est aussi une approche marrante qui rend un peu plus légers des échanges qui parlent de souffrance et d’échec.

On imagine que cela ne doit pas être évident pour les comédiens d’adapter leur jeu afin d’exprimer des concepts durs dans un dispositif de mise en scène à l’esthétique plutôt surréaliste. Parfois, surtout dans les scènes des conversations téléphoniques, leurs répliques vont très vite. Sans doute pour garder un rythme vif et engageant, les dialogues s’enchainent de manière parfois frénétique et on ne profite malheureusement pas totalement du texte ou de l’intention du comédien. Très touchant le personnage du père, dans une excellente interprétation de Luc Van Grunderbeeck.

Tout cela est accompagné par une scénographie qui mêle un décor assez classique avec l’utilisation de l’écran et de projections qui mettent en évidence un autre point de vue, un autre angle. Ou même une autre histoire, quand l’écran accueillit une scène du film Fight Club. Si d’un côté cela est certainement un élément-surprise du spectacle, de l’autre côté on a l’impression qu’il nous manque des éléments pour en saisir l’intérêt dramaturgique.

Dans l’espace d’une heure, L’homme qui mangea le monde nous plonge dans un drame à l’esthétique surréaliste et à la qualité artistique indéniable, et nous fait réfléchir au choix que l’on fait, parfois, entre l’humain et le statut social. Toutefois, on a l’impression que, par moments, le choix de dédramatiser au travers d’une esthétique bien particulière, ne respecte pas la complexité du sujet.